CRDは本当に安定?抵抗制御との違いをLEDテール基板で実験!

【初心者向け】LEDテール基板を「抵抗制御」と「CRD制御」で徹底比較!

LEDテールランプを自作・改造しようとする際、光量の制御方法に迷う方が多いです。

中でもよく使われるのが「抵抗による電流制御」と「CRD(定電流ダイオード)による制御」です。

この記事では、初心者にもわかりやすく、実験結果とともにそれぞれの違いやメリット・デメリットを解説します。

もくじ

抵抗制御とは?

抵抗制御は、電圧と電流の関係(オームの法則)を利用して、LEDに流れる電流を制限する方法です。

非常にシンプルで扱いやすく、使用する抵抗値を変えることで明るさを調整できます。

特に、直列に接続されたLEDに対して適切な抵抗を入れることで、安定した動作が可能です。

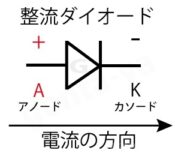

CRD(定電流ダイオード)とは?

CRDは、一定の電流だけを流す電子部品で、電源電圧が変動しても出力電流を一定に保つ特徴があります。

LEDの光り方を安定させるといったメリットがあると言われています。

しかし、万能というわけではなく、次のような特性や注意点があります。

CRDの特性と限界

- 肩特性(シャルダー特性):ある一定電圧を下回ると、定電流としての動作が不安定になります。

- 発熱:電源電圧とLEDの電圧差によってCRDが消費する電力が大きくなると、発熱します。

- 個体差:CRDも個体差があり、完全な精度を求めるには向いていません。

- コスト:抵抗に比べて部品単価が高く、大量使用には向いていません。

比較実験の内容

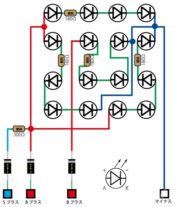

今回は「抵抗制御」と「CRD制御」のLEDテール基板をそれぞれ作成し、同一条件下で比較検証を行いました。

ブレーキ入力(12V)を基準にしつつ、電圧を3V台から14V台まで変化させて、両者の光り方を比べました。

テスターでの電圧測定

テスターを用いてLED一本にかかる電圧を測定したところ、どちらの基板も約1.88V付近で動作していました(測定誤差はあり得ます)。

2個直列470Ω・18mACRDも同じ2個の部位を測定

電流計算(オームの法則)

電源:12.0V

LED 2個:1.88V × 2 = 3.76V

抵抗にかかる電圧:12.0V − 3.76V = 8.24V

電流:8.24V ÷ 470Ω = 約17.5mA

光り方の違い

実験の結果、抵抗制御のほうがやや明るく光り、CRD制御は暗めに感じられました。

また、電圧を下げていくと、直列LEDの個数が多いラインから順に消灯していく現象も確認されました。

CRDは本当に安定しているのか?

「CRDは安定している」といった話をよく耳にしますが、今回の実験では実際には抵抗制御と大きな差は見られず、CRDが特別に優れているとは言い切れない結果でした。

初心者におすすめの制御方法は?

初心者には扱いやすく、コストも安い「抵抗制御」から始めることをおすすめします。

LEDの直列個数を揃えることで光ムラも出にくく、設計もシンプルです。

CRDを使う場合は、その特性を十分に理解した上での使用が重要です。

YouTubeチャンネルで動画で実験状況を解説

準備中

まとめ

LEDテール製作では、「均等な光り方」「熱対策」「コスト」「回路設計のしやすさ」など、いくつかの要素を総合的に考慮する必要があります。

今回の比較実験を通じて、抵抗とCRDの特徴や使い方を理解し、自分に合った制御方法を選択する参考にしていただければ幸いです。