なぜごんた屋のユニットは長く壊れないのか?製作とハンダの工夫

もくじ

なぜごんた屋のユニットは長く壊れないのか?製作とハンダの工夫

ごんた屋で製作しているユニット製品は、10年以上にわたって使用されているものもありながら、いまも現場で元気に動いているという声をいただくことが多くあります。

なぜ壊れにくいのか?それは、単なる偶然ではなく、設計・製作の段階で意図的に耐久性を重視した作りをしているからです。

今回は、その具体的な要素についてまとめてみました。

共晶ハンダは信頼できる材料のひとつ

ごんた屋では、国内用途ということもあり、共晶ハンダ(Sn60Pb40など)を今でも使用しています。

これは、温度変化や振動の多い場所でも接合部にクラックが入りにくく、長期間の安定性が見込める材料です。

無鉛はんだと比べて柔軟性があり、接合の追従性も高いため、特に車載や高負荷用途には今も評価されています。

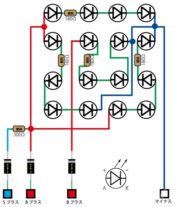

自作基板でも、安定性を重視した作り

ごんた屋ではスルーホール基板だけでなく、自分でエッチングした片面基板も多く使っています。

ただし、どちらのタイプでも共通しているのは、「物理的な固定とハンダ処理の丁寧さ」です。

たとえば:

- 部品の足をしっかり曲げて接触面積を増やす

- パッドが小さい箇所でもハンダ量を確保

- 熱が集中しすぎないよう配慮した設計

- フラックスの処理や再加熱のタイミングも人の目で判断

といった作業をすべて手作業で行っています。基板の種類に関係なく、「壊れにくさ」は工程の丁寧さで決まると考えています。

リフロー実装と量産基板の実情

現在の市販品やメーカー製品は、リフロー実装によって量産されるのが一般的です。

この工法自体は非常に合理的で、コストと量産スピードを重視した製造には欠かせません。

ただし、以下のような特徴もあります:

- 無鉛はんだは硬く、温度変化や振動によって微細なクラックが発生する

- 表面実装部品は、接合面が小さく、長期間の使用で接触不良になる例もある

- 数年使用後に、断続的な誤作動や接触不良が出るケースも報告されている

もちろん、すべてがそうというわけではありませんが、構造上どうしても劣化しやすい部分があるのは事実です。

安価な製品に多い品質のばらつき

通販サイトなどで手軽に買える安価なユニットの中には、はんだブリッジや部品の傾き、浮きなどが目視でわかる製品もあります。

購入直後から動作不良があったり、数週間で壊れてしまうケースもあるようです。

すべての製品がそうではありませんが、価格と品質のバランスが取りにくいジャンルであることは確かです。

ごんた屋のユニットに共通するもの

ごんた屋の製品は、見た目の豪華さや最新技術ではなく、「長く使えること」「壊れにくいこと」を最優先に考えています。

特筆すべきは、基板設計・パターン作成・部品実装・検品・梱包・販売・サポートまですべてを、NORI自身が一人で行っているという点です。

すべての工程を把握しているからこそ、不具合の原因を事前に防ぎ、使う側の視点で細部まで配慮した設計が可能になっています。

量産では実現しにくい「手作業ならではの安心感」を提供できる理由が、ここにあります。

まとめ

- 共晶ハンダは柔軟性があり、車載など過酷な用途に今も適している

- スルーホールでも片面エッチングでも、作り込み次第で高い信頼性が出せる

- リフロー基板は合理的だが、構造的に経年劣化のリスクもある

- 安価な製品には製造品質のばらつきがある

- 最終的な耐久性は「誰が、どう作ったか」で決まる

長く安心して使えるユニットを求める方には、こうした背景もぜひ知っていただければと思っています。